|

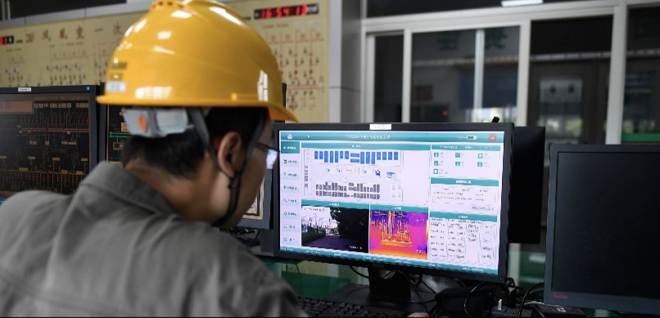

滇池,作为云南省最大的淡水湖,其水质状况直接关系到周边生态环境和居民的生活质量。近年来,随着环保意识的增强和科技的进步,滇池的水质监测工作得到了显著加强。本文将对滇池水质监测的最新报告进行详细解读,以期为保护和改善滇池水质提供科学依据。滇池水质监测工作主要围绕水体的物理、化学和生物指标展开。物理指标主要包括水温、透明度等,化学指标涉及pH值、溶解氧、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等,而生物指标则关注水生生物的种类和数量。这些指标的综合分析,能够全面反映滇池水质的现状和变化趋势。 根据最新的监测数据,滇池的水质总体呈现改善趋势。在物理指标方面,水温保持在适宜范围内,透明度有所提高,表明水体的光照条件和悬浮物含量有所改善。化学指标中,pH值保持在中性偏碱,有利于水生生物的生长。溶解氧水平有所提升,说明水体的自净能力增强。化学需氧量(COD)和氨氮含量均有所下降,这表明水体中的有机污染负荷减轻。总磷含量的降低则意味着水体富营养化程度有所缓解。 在生物指标方面,监测结果显示,滇池中的水生生物多样性有所增加,一些对水质要求较高的物种数量有所上升,这表明水质的改善对水生生态系统产生了积极影响。同时,对水生生物的健康状况进行评估,发现生物体内污染物含量有所下降,这进一步证实了水质的改善。 尽管滇池水质整体呈现改善趋势,但仍存在一些需要关注的问题。例如,部分区域的水质仍然受到工业废水和农业面源污染的影响,导致某些污染物含量超标。此外,水体中的重金属含量虽然在安全范围内,但仍需持续监测,以防潜在风险。 为了进一步改善滇池水质,需要采取多方面的措施。首先,加强污染源控制,特别是对工业废水和农业面源污染的监管,确保污染物排放符合国家标准。其次,推广生态农业和清洁生产技术,减少化肥和农药的使用,降低农业面源污染。再次,加强水体生态修复工作,通过人工湿地、生态浮岛等措施,提高水体的自净能力。最后,加大公众环保意识的宣传力度,鼓励社会各界参与到滇池水质保护工作中来。 监测技术的不断进步也为滇池水质监测提供了有力支持。现代监测技术如遥感监测、在线监测等,能够实现对滇池水质的实时、连续监测,及时发现水质异常,为水质管理和决策提供科学依据。同时,大数据和人工智能技术的应用,使得水质监测数据的分析更加精准和高效,有助于预测水质变化趋势,为水质管理提供前瞻性指导。 滇池水质监测报告显示,滇池水质总体向好,但仍需关注部分区域的污染问题。通过加强污染源控制、推广生态农业、加强生态修复和提高公众环保意识等措施,结合现代监测技术的应用,有望进一步改善滇池水质,保护这一重要的淡水资源。  本文相关的知识问答: 问:滇池的主要污染源有哪些?答:滇池的主要污染源包括工业废水、农业面源污染、生活污水排放和城市径流。 问:滇池水质监测的主要指标有哪些?答:滇池水质监测的主要指标包括化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)和重金属等。 问:滇池水质监测的频率是怎样的?答:滇池水质监测的频率通常为每月一次,但在特殊情况下可能会增加监测次数。 问:滇池水质监测的目的是什么?答:滇池水质监测的目的是为了评估水质状况,监测污染变化趋势,为水环境管理和决策提供科学依据。 问:滇池水质监测结果如何公开?答:滇池水质监测结果通常会通过政府环保部门的官方网站、新闻发布会或相关媒体进行公开。 问:滇池水质改善措施有哪些?答:滇池水质改善措施包括污水处理厂建设、农业面源污染控制、生态修复工程、水体自净能力提升等。 |