|

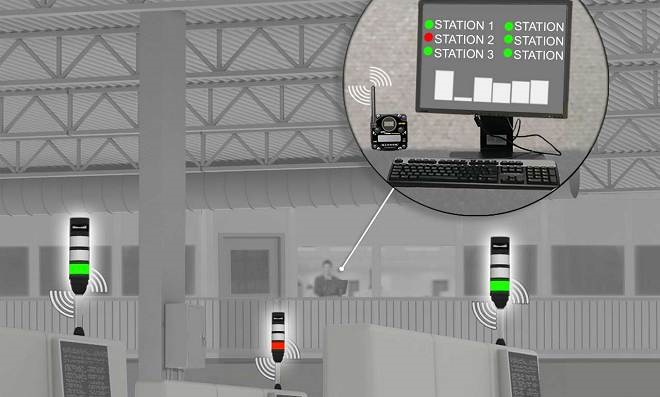

环境监测是确保环境质量和人类健康的重要手段。在环境监测过程中,温度控制是一个不可忽视的环节,因为许多环境参数的测量和分析都受到温度的影响。温度的波动可能会改变化学物质的反应速率、生物样本的活性以及仪器设备的精确度。因此,制定有效的温度控制策略对于提高环境监测的准确性和可靠性至关重要。温度控制策略的实施需要考虑多个方面。监测站点的选择应考虑到温度变化的影响。例如,在城市环境中,由于热岛效应,温度可能会比郊区高,这可能会影响空气质量监测的结果。因此,选择代表性强、受温度影响较小的监测站点是实施温度控制策略的第一步。 监测设备的校准和维护也是温度控制策略的重要组成部分。许多监测设备在不同的温度下会有不同的响应,因此需要定期校准以确保数据的准确性。此外,设备的维护也应考虑到温度的影响,比如在极端温度下可能需要采取额外的保护措施。 在监测过程中,实时的温度监测和记录是必要的。这可以通过在监测设备附近安装温度传感器来实现,以便实时跟踪温度变化,并在必要时调整监测参数。这种实时监控可以帮助研究人员及时发现温度异常,并采取措施以减少温度对监测结果的影响。 此外,温度控制策略还应包括对数据的后处理。在数据分析阶段,可以通过统计方法来校正温度对监测数据的影响。例如,可以使用线性回归模型来估计温度变化对特定环境参数的影响,并据此调整监测结果。 在某些情况下,可能需要采取主动的温度控制措施。例如,在实验室环境中,可以通过空调系统来维持恒定的温度,以确保实验的准确性。在户外监测站点,可能需要使用遮阳篷或保温材料来减少温度波动。 温度控制策略的制定还应考虑到成本效益。在资源有限的情况下,需要权衡温度控制措施的成本和监测数据的准确性。有时,简单的措施,如选择合适的监测时间(例如在一天中温度变化较小的时段进行监测)可能比复杂的温度控制设备更为经济有效。 环境监测的温度控制策略应具有灵活性和适应性。随着气候变化和环境条件的变化,温度控制策略也需要不断调整和优化。通过持续的监测和评估,可以确保温度控制策略始终有效,以适应不断变化的环境条件。 环境监测中的温度控制策略是一个多方面的、动态的过程,涉及到监测站点的选择、设备的校准和维护、实时温度监测、数据后处理以及主动的温度控制措施。通过综合考虑这些因素,可以制定出有效的温度控制策略,以提高环境监测的准确性和可靠性。  本文相关的知识问答: 问:环境监测中培养温度的目的是什么?答:确保微生物生长和代谢活动在最佳条件下进行,以获得准确的监测结果。 问:环境监测中常用的培养温度是多少?答:通常在25-37摄氏度之间,具体温度取决于监测的微生物种类。 问:环境监测中如何控制培养温度?答:使用恒温培养箱或水浴,以保持恒定的温度条件。 问:环境监测中温度对微生物生长的影响是什么?答:温度过高或过低都会抑制微生物的生长,影响监测结果的准确性。 问:环境监测中如何校准培养温度?答:使用温度计或温度传感器进行校准,并定期检查以确保准确性。 问:环境监测中温度变化对监测结果的影响有哪些?答:温度变化可能导致微生物生长速率和代谢活性的变化,从而影响监测结果的可靠性。 新闻推荐: |