城市地下管廊综合监测系统研究

发布时间: 2025-03-23 02:00:23 来源: 本站原创

|

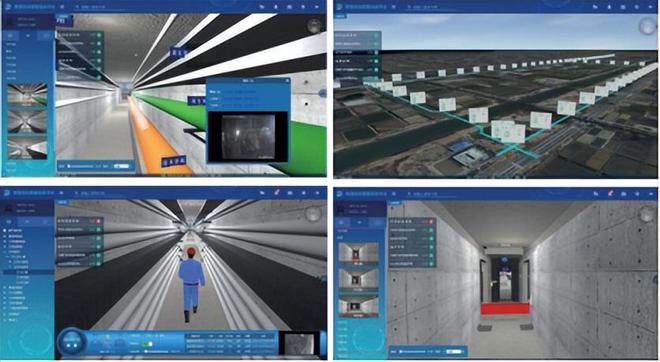

城市地下管廊综合监测系统的研究是城市基础设施管理领域的一个重要课题。随着城市化进程的加快,地下管廊作为城市生命线的重要组成部分,其安全运行对于保障城市正常运转和居民生活安全至关重要。因此,建立一个高效、可靠的综合监测系统对于及时发现和处理地下管廊中的问题具有重要意义。地下管廊综合监测系统的研究涉及多个学科领域,包括土木工程、环境工程、信息技术、自动化控制等。该系统的主要目标是实现对地下管廊内各种管线的实时监控,包括供水、排水、电力、通信等,以及对环境参数如温度、湿度、气体浓度等的监测。通过这些数据的收集和分析,可以及时发现潜在的风险和故障,从而采取预防或修复措施。 在技术层面,地下管廊综合监测系统通常包括传感器网络、数据采集与处理系统、通信网络和监控中心。传感器网络负责收集地下管廊内的各种数据,这些传感器可以是温度传感器、湿度传感器、气体传感器、压力传感器等。数据采集与处理系统则负责将传感器收集的数据进行初步处理,如滤波、放大、模数转换等,以便于后续的分析和存储。通信网络负责将处理后的数据传输到监控中心,监控中心则负责对数据进行进一步的分析和处理,以及对异常情况进行报警和响应。 在设计和实施地下管廊综合监测系统时,需要考虑以下几个关键因素: 1.系统可靠性:由于地下管廊环境复杂,系统需要具备高度的可靠性和稳定性,以确保在各种环境下都能正常工作。 2.数据准确性:监测数据的准确性对于及时发现和处理问题至关重要。因此,传感器的选择和校准、数据采集和处理的准确性都需要严格把控。 3.实时性:地下管廊中的问题往往需要快速响应,因此系统需要具备实时监测和快速响应的能力。 4.可扩展性:随着城市的发展,地下管廊的规模和复杂性可能会增加,因此监测系统需要具备良好的可扩展性,以适应未来的发展需求。 5.成本效益:在保证系统性能的同时,还需要考虑成本效益,以实现经济合理的监测方案。 6.用户友好性:监控中心的操作界面需要简洁直观,方便管理人员快速理解和操作。 在实际应用中,地下管廊综合监测系统的研究和实施需要多方面的合作和协调。政府部门需要制定相应的政策和标准,以指导和规范监测系统的建设和运行。科研机构和企业则需要不断研发新技术和产品,以提高监测系统的技术水平和经济效益。同时,还需要加强人才培养和知识普及,提高公众对地下管廊安全重要性的认识。 随着物联网、大数据、云计算等技术的发展,地下管廊综合监测系统的研究和应用也在不断进步。例如,通过物联网技术,可以实现对地下管廊内各种设备的智能连接和控制;通过大数据分析,可以更准确地预测和识别地下管廊中的潜在风险;通过云计算平台,可以实现数据的集中存储和处理,提高数据处理的效率和安全性。 此外,人工智能技术的应用也为地下管廊综合监测系统的研究带来了新的机遇。通过机器学习和深度学习等技术,可以对监测数据进行更深入的分析和挖掘,实现对地下管廊状态的智能诊断和预测。这不仅可以提高监测系统的准确性和实时性,还可以减少人工干预,降低运营成本。 在环境保护和可持续发展方面,地下管廊综合监测系统的研究也具有重要意义。通过对地下管廊内环境参数的监测,可以及时发现和处理环境污染问题,保护城市生态环境。同时,通过对能源消耗和资源利用的监测,可以优化地下管廊的运行和管理,实现能源节约和资源高效利用。 城市地下管廊综合监测系统的研究是一个多学科、多技术、多领域交叉融合的复杂课题。随着城市化进程的加快和新技术的发展,这一领域的研究和应用将越来越受到重视。通过不断的技术创新和实践探索,地下管廊综合监测系统将为保障城市基础设施的安全运行和可持续发展发挥越来越重要的作用。  本文相关的知识问答: 问:管廊设施监测的目的是什么?答:确保管廊结构安全,预防事故,延长使用寿命。 问:管廊设施监测包括哪些主要内容?答:包括结构变形监测、裂缝监测、渗漏监测、环境监测等。 问:管廊设施监测常用的技术有哪些?答:包括光纤传感技术、无线传感器网络、GIS技术等。 问:管廊设施监测数据如何处理?答:通过数据采集、传输、存储、分析和预警等步骤进行处理。 问:管廊设施监测的周期如何确定?答:根据管廊的使用年限、环境条件、结构类型等因素综合确定。 问:管廊设施监测结果如何应用?答:用于指导管廊的日常维护、维修、加固和改造等工作。 新闻推荐: 智慧管廊技术为城市管理注入新动能 |

- 上一篇:提升管廊能效的智能管理策略

- 下一篇:智慧城市管廊数据集成平台